사용자가 아닌, 아마존을 위한 폰

이번 주에 아마존이 파이어폰을 들고 스마트폰 사업에 뛰어들었다. 오랜 기간 동안 모두가 알고 있었던 이 스마트폰은 여느 아마존 하드웨어와 비슷하다. 바로 아마존에서의 소비를 더욱 더 쉽게 해주는 것 말이다.

기타 기능은 솔직히 여타 스마트폰과 비슷하거나, 별로 내가 봤을 땐 끌리지 않는 기능들이다. 전면 카메라 네 개로 머리를 추적해 3D UI를 만들어주는 다이내믹 퍼스펙티브? 배터리만 갉아먹지 않을까? (그리고 카메라로 얼굴을 트래킹하는 것만 다르지, 시차 효과를 주는 건 iOS 7의 구현 방식과 비슷해보인다. 거기다가 카메라도 늘 켜져 있다는데, 이거에 대한 문제는 후술하도록 하겠다.) 디자인도 프로토타입같이 생겼다. 다른 사양(스냅드래곤 800, 720p 4.7인치 화면, 2GB RAM, 1,300만화소 카메라)도 그냥 평범한 스마트폰 수준이다. 그나마 무제한 사진 클라우드 저장 기능은 좀 끌릴만 하겠다.

이 기기가 특화되는 건 바로 파이어 OS 3.5와 거기에 들어간 아마존 특화 기능들이다. 파이어 OS는 안드로이드를 기반으로 아마존이 마개조를 한 운영체제다. 따라서 당연히 구글 승인은 받지 않고, 아마존이 자체적으로 서비스하는 앱 스토어가 들어가고, 다른 서비스들도 전부 아마존 서비스들이 중심이 된다. 파이어 OS는 이미 킨들 파이어 등의 태블릿에 먼저 적용됐었다.

이번 파이어폰에 들어간 기능 중 신기한 것은 파이어플라이라는 기능이다. 제품이나 영화 장면 등을 촬영하면 아마존에서 제품을 찾아 보여주고, 거기서 바로 장바구니에 넣고 구매할 수도 있다고 한다. 나도 이따금씩 베스트바이에서 제품을 발견하면 아마존 앱으로 바코드를 스캔해보고 아마존이 더 싼 지 알아보는 타입이라 이 기능은 다른 플랫폼 앱에도 탑재되면 꽤 쓸만할 거 같다는 생각은 했다. (물론 아마존이 “파이어폰에만 있습니다”라고 광고하는 걸로 봐서 그럴 가능성이 적지만 말이다. 물론 그만큼 아마존에서 쓰는 돈은 더 많아지겠지만, 기능이 아예 OS에 들어간 파이어폰을 쓰는 사람들만 할까. 결국 아마존에서 더 많은 구매를 장려하게 되는 것이 이 파이어플라이인 셈이다.

사실 난 아마존의 이러한 움직임이 별로 탐탁스럽지는 않았었다. 킨들은 이북 리더의 특성상 그렇다치고, 킨들 파이어도 다양한 컨텐츠들을 즐길 수 있다는 것이 태블릿의 장점인데 이를 아마존의 서비스에 깊게 종속시키는 모습이 좋아보이지는 않았다. (영화나 TV 프로그램도 아마존 스트리밍 서비스만 볼 수 있고.. 뭐 이런 식이었다.) 그러나 그것은 어차피 태블릿이었고, 게다가 가격도 많이 저렴했기 때문에 용서가 되는 부분도 있었다.

그러나 파이어폰은 스마트폰이다. 내 생각에는 아마존 서비스가 스마트폰을 지원할 수 있을 정도로 크진 않았다고 본다. 아마존 서비스가 스마트폰으로 오면서 오는 가장 큰 부분이 앱 문제다. 아마존 앱 스토어는 같은 OS 기반의 구글 플레이 스토어에 비해 여전히 앱이 현저히 부족하다. 심지어 구글이 만든 안드로이드 기반의 OS인데 구글 지도도 없다. (파이어폰은 노키아의 지도 타일을 쓴다고 한다. 더 망했네…) 다른 컨텐츠 모두 아마존의 서비스만 쓸 수 있도록 강요하는 것도 태블릿보다 스마트폰에서 더 제약이 많을 게 뻔하다. 특히 아마존은 현재 진출해있는 국가가 몇 없어서 아예 못 쓰는 나라가 많다는 것도 큰 문제다. (일단 지금은 미국 AT&T 독점이지만…)

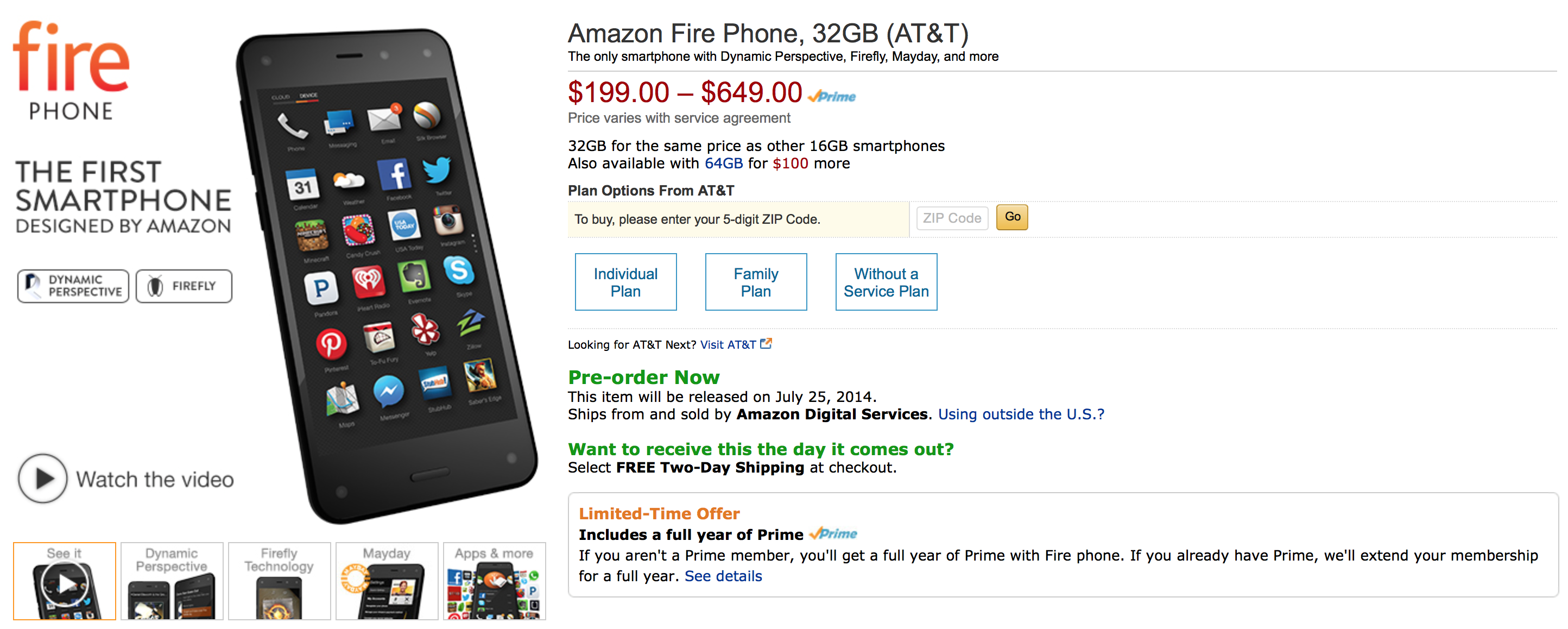

가격 얘기도 빼놓을 수 없다. 아마존이 내세운 파이어폰의 가격은 32GB가 2년 약정에 $199. (무약정은 $649에 64GB 모델은 $100 추가다.) 같은 용량대비 아이폰 5s보다 100달러 싸고, 아이폰 5c와 같은 수준이다. 아마존은 이를 경쟁력이 있다며 내놓았지만, 실상은 전혀 그렇지 않다. 스펙은 대략 비슷할 지 몰라도, 소프트웨어나 앱 카탈로그 등에서 아이폰이나 다른 안드로이드폰에 비해 한참 떨어지기 때문이다. 간단히 말해, 소프트웨어적 경쟁력이 전혀 없다. 거기다가 아마존에게 넘겨주는 개인정보까지 생각하면 저 가격은 너무하지 않나 싶다. 최대 넥서스 5 정도의 가격이었으면 승산이 있었을 지도 모르겠다. 킨들 파이어가 넥서스 7 수준의 가격으로 나와서 나름 선방하는 것처럼 말이다.

거기다가 아마존같이 회원의 쇼핑 정보에 목숨을 거는 경우에는 파이어폰을 통해서 뭘 수집해갈 지 장담도 못 한다. 스마트폰은 개인 정보 수집하는 곳에 있어서는 거대한 금맥 수준이다. 특히 웹 브라우저나 파이어플라이 검색을 통해 어마어마한 개인 정보를 수집해갈 게 뻔하다. (아마존은 이에 대해서는 별다른 입장을 내놓지는 않았지만, 눈에 훤하다.) 광고만 파는 구글도 개인정보 수집을 하는 마당에 제품을 팔아햐 할 아마존은 오죽할까. 게다가 전면 카메라도 계속 켜져있는데, 이를 통해서 정보를 수집하지 않는다는 보장 또한 없다. (난 개인적으로 고객지원팀에서 화면공유와 조작을 할 수 있는 메이데이 기능도 좀 무섭다. 고객지원 직원이 이상한 마음을 먹으면 어쩌려고…)

결국 아마존 파이어폰이 제일 잘하는건 아마존에서 뭘 사는 것이다. 하지만 이것이 스마트폰의 간판 기능이 될 수 있을까? 나는 아니라고 본다. 이러한 제한 아닌 제한을 걸어둠으로서 아마존은 자신들의 활동영역을 심각하게 줄여놓았을 뿐만 아니라, (아직도 아마존이 명성과 달리 진출한 국가가 얼마 되지 않는 게 아직도 놀랍다.) 이 좁은 영역 내에서 그다지 차별성 없는 기능 덕분에 소비자들에게 별로 유혹할 거리를 주지 못하고 있다. 게다가 비싸고, 아마존은 이 폰으로 열심히 개인정보를 털어가겠노라고 선언하고 있다.

최근 아마존이 하솃이라는 출판사와 한 판 붙었다는 소식이 들린다. 이야기를 들어보면, 아마존이 모종의 이유로 하솃의 책의 할인율을 깎거나 아예 없애고, 재고가 충분히 있음에도 (하솃은 아마존 쪽에 재고를 충분히 공급하고 있다고 주장한다.) 일부러 책 배송을 늦게 하고 있다는 것이다. 이 문제는 미국의 유명 코미디언이자 풍자 논객인 스티븐 콜베어가 TV에서 제프 베조스에게 가운데 손가락을 날리고, 아마존에서 책을 사지 말라고 공공연하게 말하면서 더 유명해졌다. (콜베어도 자신의 책을 하솃을 통해 출판한다.)

이러한 일련의 사건은 아마존이 얼마나 무서운 지 잘 보여준다. 요즘 보면 아마존은 과연 고객을 위하기는 하는가라는 의심이 계속 들게 만든다. 물론 기업이라는 곳이 기업의 이익이 중요하긴 하겠지만, 고객의 이익을 통해서 기업의 이익을 찾는 것이 최선이 아닌가란 생각이 든다. 옛날부터 난 아마존이 스마트폰을 만든다는 소문이 돌 때부터 걱정스럽게 바라봤는데, 파이어폰은 내 예상대로 고객의 이익보다는 아마존의 이익만을 쫓는 스마트폰이다. 사용자에게 그다지 큰 활용성을 제공하지 못하면서 뭐 떡밥이라 할만한 기능도 없고, 아마존에서 더 사도록 장려하며, 아마존에게 개인정보도 열심히 제공하는 고객을 제대로 호구로 만드는 스마트폰인 셈이다. 미안하지만 아마존, 소비자들은 그 정도로 멍청이가 아니다.