[Long Time Ago in Apple] 시리즈는 현재 동대문 디자인플라자에서 열리고 있는 애플 리사전을 다녀오고, 거기서 촬영한 사진을 기반으로 쓰는 시리즈입니다. 전시회에 출품된 제품 중 몇 점을 뽑아 다룹니다.

1970~1980년대에 휴대용 컴퓨터라는 개념은 아마 말 그대로 “꿈의 컴퓨터”였을지도 모른다. 그 강력한 컴퓨터를 휴대하면서 쓴다니! 하지만 오히려 생각해보면 컴퓨터의 휴대용으로의 진화는 자연스러웠다. 집에서만 하던 것을 밖에서도 하고 싶다는 것은 어떻게 보면 인간의 욕망과 관련이 있는 것인 지도 모른다. ‘휴대용’이라는 단어가 얼마나 많이 보이는지를 생각해보면 말이다.

휴대용 컴퓨터는 1972년의 제록스의 팔로 알토 연구 센터(PARC)에서 만든 ‘다이나북’으로 거슬러 올라간다. 하지만 다이나북은 상용 제품은 아니라, 프로토타입이었다. 당시 제록스에서 만들던 것들이 다 그렇듯이. 생긴 것도 지금의 노트북보다는 물리 키보드가 달린 태블릿에 더 흡사했다. (터치 스크린은 아니었지만)

본격적으로 상용화된 휴대용 컴퓨터들은 1980년대부터 나오기 시작했다. 하지만 이 컴퓨터들은 지금의 노트북과는 거리가 멀었다. 일단 요즘같이 휴대용에 적합한 저전력 프로세서라는 것은 꿈도 못 꿨고, 게다가 배터리 기술도 현저하게 뒤떨어졌기 때문에 일단 크기가 무지하게 컸다. 첫 상용 제품으로 알려진 오스본 1이라는 제품은 5인치 CRT 디스플레이를 달고 있었고, 무게가 무려 11kg에 달했다. 그래도 항공기에는 들고 탈 수 있었다고 한다. 요즘 같으면 안 되겠지만 그건 논외다 엡슨의 HX-20은 크기를 줄이는 데는 성공했지만 베이식 인터프리터를 사용하는 등 성능에서 희생을 해야 했다.

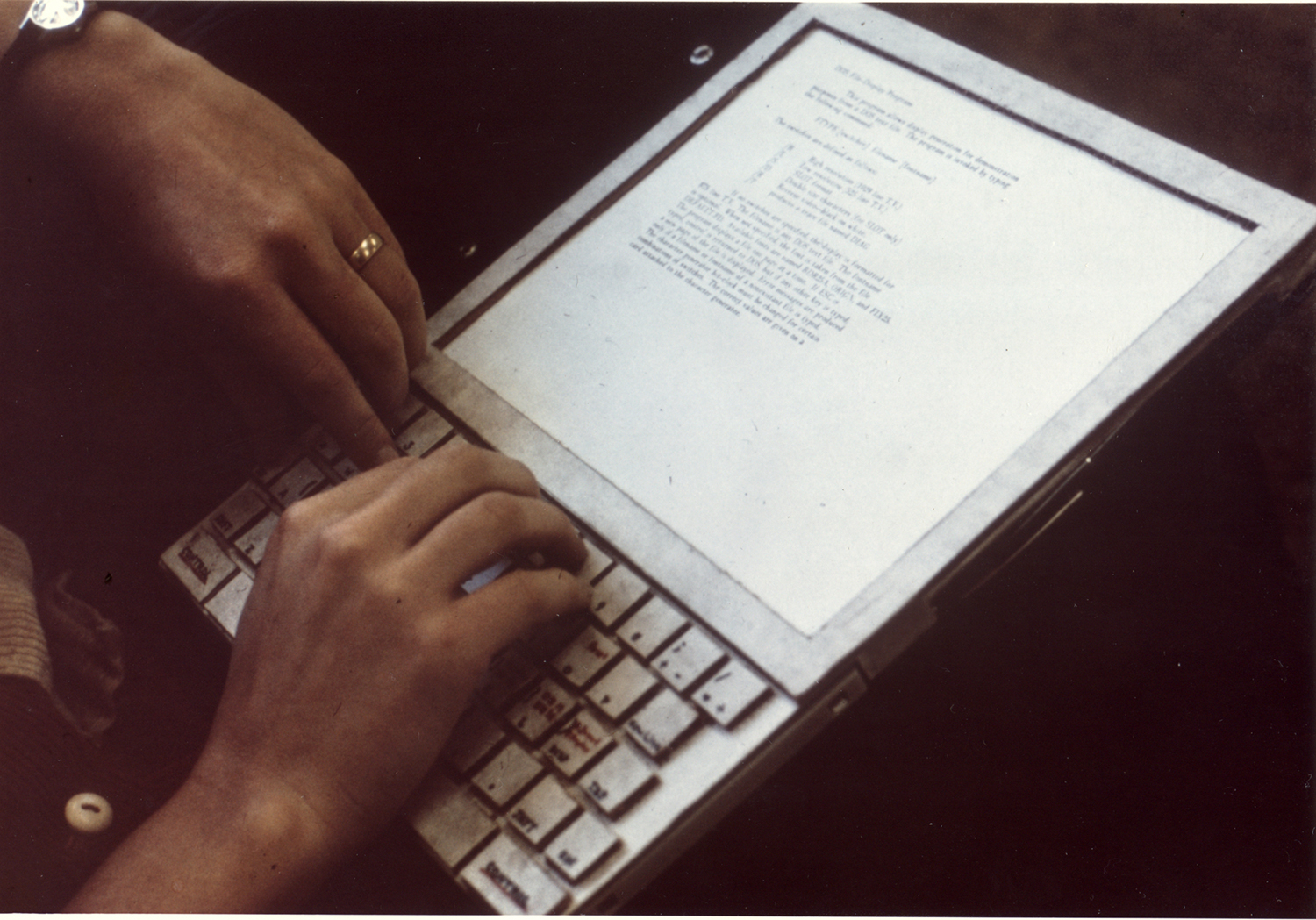

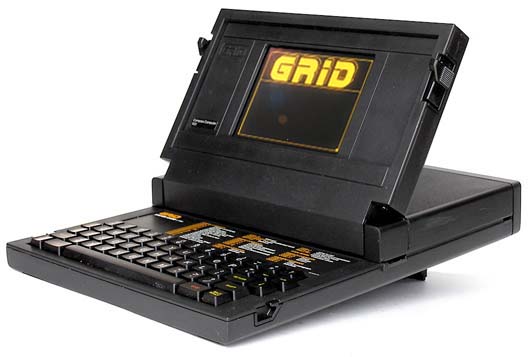

지금의 노트북에서 흔하게 볼 수 있는 소위 ‘클램쉘(Clamshell: 조개껍데기라는 뜻)’ 디자인을 처음으로 채용한 제품은 1982년에 출시된 그리드 컴퍼스라는 제품으로 알려져 있다. 이 제품은 큰 히트는 아니었는데, 8,000달러(2017년 기준 약 2만 달러)라는 정신 나간 가격(위에 언급한 오스본 1의 네 배를 넘는 가격이었다)도 문제였지만, 당시 IBM PC와 호환되지 않는 자체 운영체제를 썼기 때문이다. 하지만 이러한 특수성은 오히려 정부 기관에서 좋아하게 된 이유가 되기도 했다. 특히 미군이나 미 항공우주국(NASA)에서 많이 사갔고, 이중 나사는 우주왕복선에 설치해서 우주비행사들이 사용하도록 했다고 한다.

애플의 휴대용 컴퓨터 역사(?)

여기에 애플이 끼어들지 않으면 섭섭하지 않겠는가. 애플은 1989년에야 첫 시도를 하게 되는데, 이게 바로 매킨토시 포터블이었다. 당시로서는 엄청난 혁신인 9.8인치 크기의 흑백 능동형 매트릭스 LCD를 넣었고, 거기에 16MHz 68K 프로세서와 1MB RAM을 조합했다. 당시 판매하던 맥에 들어간 68K 프로세서 중 두 번째로 가장 강력한 프로세서였다. (가장 강력한 건 25MHz짜리) 1.44MB짜리 플로피 디스크 드라이브와 40MB 하드 디스크도 갖추고 있었다. 아래에는 풀 사이즈 키보드와 번호 패드가 달려 있었다. 이후 모델에서는 번호 패드를 떼고 트랙볼을 장착해 쓸 수도 있었다. 배터리 시간은 요즘 기준으로 봐도 꽤 준수해서 최대 12시간을 버틸 수 있었다. 최신형 맥북 프로보다 오래간다

다만 문제는 있었다. 성능이 데스크톱 맥 수준으로 준수한 대신, 7.2kg라는 당시로서는 엄청난 무게를 자랑했다. (7년 전에 나왔던 그리드 컴퍼스의 무게가 고작 4.9kg 정도였다) 게다가 배터리로는 납 축전지를 썼는데, 이게 완전히 방전되면 기본 충전기를 꽂아도 바로 켤 수가 없었다. 기본 충전기의 출력이 너무 낮아서 배터리에서 우선적으로 전력을 가져오도록 설계된 맥 포터블의 충전과 전원 구동을 동시에 할 수가 없었기 때문이다. 또한 당시 액티브 매트릭스 LCD는 최신 물건이긴 했지만, 초기였던지라 백라이트가 없어서 어두운 환경에서는 읽을 수가 없었다. 백라이트가 없었던 초기 게임보이를 생각하면 된다. (백라이트는 1991년에야 추가됐지만, 대신 배터리 시간을 반으로 깎아버렸다) 7,300달러(2017년 기준 14,600달러)라는 가격도 문제였다. 맥 포터블은 결국 상업적으로 성공하지 못하고 1991년에 단종됐다.

최초의 “파워북”

맥 포터블이 출시된 지 이듬해인 1990년에, 애플은 맥 포터블을 기반으로 한 새로운 노트북의 개발에 착수했다. 이것이 바로 파워북 100 시리즈였다. 이 중 가장 기본형 모델인 파워북 100은 맥 포터블의 사양을 훨씬 작은 크기에 담는 것, 그리고 가격을 낮추는 것을 목표로 했다. 사실상 맥 포터블의 실패에 대한 반면교사였다.

애플은 소니와 함께 파워북을 개발했고, 개발 후에는 소니가 생산했다. 두 회사는 파워북 100의 크기를 줄이기 위해 다양한 방면에서 접근했는데, 일단 맥 포터블의 엄청난 부피에서 가장 큰 부분을 차지한 배터리 크기를 줄였고(그래서 배터리 시간이 2시간으로 크게 줄었다), 내장된 플로피 디스크 드라이브를 없앤 후 200달러짜리 외장 액세서리로 뺐으며, 물리적으로 더 작은 2.5인치짜리 20MB 하드 디스크와 좀 더 저렴한 9인치짜리 패시브 매트릭스 LCD를 사용했다. 소니가 생산한 것도 가격을 낮추기 위한 전략 중 하나였다. (당시에 맥은 인건비가 훨씬 비싼 미국에서 주로 생산되고 있었다)

작전은 성공했다. 파워북 100의 무게는 2.3kg로, 맥 포터블과 비교해 1/3도 되지 않았고, 부피도 매우 작았다. 사실, 10년 뒤에 15인치 티타늄 파워북 G4가 나오기 전까지 부피 면에서는 가장 작은 파워북이라는 타이틀을 유지했을 정도였다. 또한 효율적인 부품 배치를 위해 파워북은 입력 장치의 배치를 새롭게 바꿨는데, 바로 포인팅 디바이스(트랙볼)를 키보드 아래에 위치시키는 것이었다. 그 전까지만 해도 포인팅 디바이스는 보통 키보드 옆에 있는 것이 일반적이었다. 이 디자인은 오른손잡이나 왼손잡이를 모두 배려할 수 있는 디자인이었을뿐더러(맥 포터블 때는 트랙볼과 키보드의 위치를 사용자가 바꿀 수 있게 하는 방식으로 구현했다), 키보드를 칠 때 사용자의 손바닥이 자연스럽게 위치할 수 있는 자리인 ‘팜레스트(Palmrest: 말 그대로 ‘손바닥을 놓을 수 있는 곳’을 뜻한다)’의 개념을 처음으로 소개하기도 했다. 사실상 현대 노트북의 디자인 배치를 정의한 노트북이 바로 파워북 100인 것이다.

가격 면에서도 성공했다. 애플은 1991년 10월 파워북 100을 2,300달러에 내놨다. 2017년 기준으로 하면 약 4,150달러로, 역시 강도 높은 단가 다이어트 덕에 1/3 수준으로 가격을 낮추는데 성공했다. 요즘으로 치면 비싼 가격이었지만, 당시에 노트북이라는 개념이 새로운 거였다는 점을 감안하면 그렇게 비싸지도 않았다. 그 가격에 2년 전에 출시한 맥 포터블의 성능을 그대로 담았으니, 파워북 100은 날개 돋친 듯이 팔려나갔다. 출시 후 첫 3개월 동안 10만 대가 팔려나갔을 정도였다.

애플 최초의 노트북으로 기록된 파워북 100

파워북은 맥의 휴대용 라인업을 완전히 리부트 시키는 데 성공했을 뿐만 아니라, 지금 우리가 생각하는 노트북의 모양을 만들어냈다. 파워북의 성공은 이후 새로운 파워북뿐만 아니라 인텔로의 이주 후의 맥북 라인업으로 자연스럽게 이어졌고, 노트북의 판매가 데스크톱을 한참 앞서는 지금의 맥 라인업을 만들어냈다.

파워북 100부터 시작해 맥 노트북의 역사를 되짚는 2016년형 맥북 프로 소개 영상.

애플은 파워북 100을 사실상 애플의 첫 노트북으로 공인하고 있다. 지난 2016년 10월 신형 맥북 프로를 발표했을 때가 좋은 예인데, 그 때 애플의 CEO 팀 쿡은 “이번 주가 바로 애플이 첫 노트북을 선보인 지 정확히 25주년이 되는 주입니다”라고 말했다. 그리고 맥 노트북의 역사를 1분 내로 담아낸 2016년형 맥북 프로의 소개 영상에서, 애플은 파워북 100을 맨 처음으로 담았다.

자료 출처

• GRiD Compass 1101 – The Old Computer Museum

• Macintosh PowerBook – The Old Computer Museum

• Macintosh Portable – The Old Computer Museum

One reply on “[Long Time Ago in Apple] 애플 파워북 100”

정리 감사합니다. 질좋은 사진과 충실한 내용에 잘 읽고 갑니다.